全书用文言写成,贯通文、史、哲等领域,又能引经据典,运用了多种西方语言。首篇“论易之三名”,引经据典,反驳了黑格尔以为汉语“不宜思辨”的无知,又对中西文化进行了考察,发现“易”所具有的多种含义,又言“一字多意,粗分有两种。一种称之为‘并行分训’。……第二种称之为‘背出或歧出分训’”。在西方世界也存在相似的例子。

主要信息

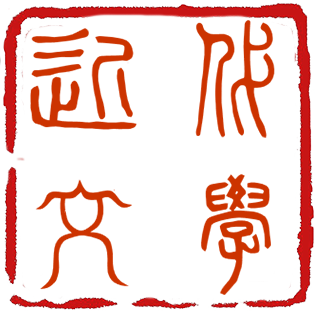

书名:《管锥编》 | 作者:钱锺书

作品简介

《管锥编》是钱锺书先生于1960至1970年代写作的古文笔记体著作。全书约一百三十万字,论述范围由先秦迄于唐前,用文言文以读书笔记的形式写成。此书考论词章及义理,打通时间、空间、语言、文化和学科的壁障,其间多有新说创见。书中引述四千位著作家的上万种著作中的数万条书证,所论除了文学之外,还兼及几乎全部的社会科学、人文学科。

《管锥编》1979年8月由中华书局出版一套四册。后钱钟书又出了一套《管锥编增订》增加改正原来的内容,共五册,均为中文繁体版本。2001年,生活·读书·新知三联书店又发行了一套四册的版本。

书名含义

“管锥”二字,出自《庄子·秋水》。在《韩诗外传》中有:“譬如以管窥天,以锥刺地——所窥者大,所见者小,所刺者巨,所中者少。” 书名来自钱锺书的笔名。钱锺书曾用笔名“中书君”。而唐韩愈曾经以“中书君”指代“笔”,在韩愈所著《毛颍传》《新五代史·史弘肇传》中,“管城子”“毛锥子”也用来指代“笔”。所以书名就是钱锺书笔记汇编的意思。钱锺书在《管锥编·序》说:“瞥观疏记,识小积多。学焉未能,老之已至!遂料简其较易理董者,锥指管窥,先成一辑。”